Der Schüler hat ein Tablet vor sich stehen. Nach Erteilung des Arbeitsauftrags beginnt er alsbald mit geübter Hand, professionelle Bewegungen auf der Mini-Mattscheibe zu vollführen, was den Lehrer zunächst im Geiste ein Häkchen setzen lässt: Läuft.

Als dieser dann aber wenig später beim Herumgehen die Zwischenergebnisse besichtigen will, stutzt er, weil er feststellen muss, dass der Schüler mitnichten alle Register der Technik gezogen hat, sondern im Prinzip in den letzten zehn Minuten zweiundachtzigmal das Bild auf seinem Tablet groß- und kleingezoomt hat. Arbeitsertrag: Zéro.

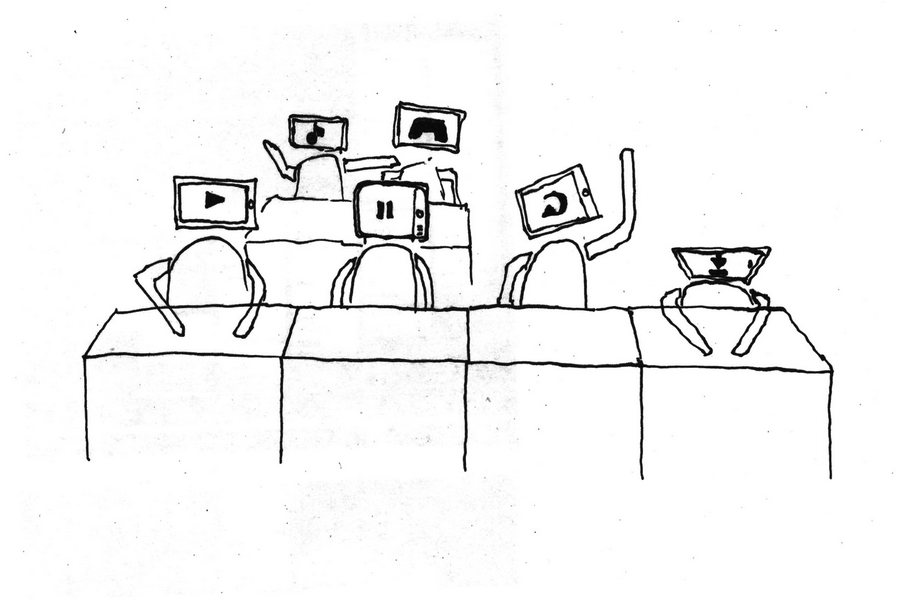

Ein klarer Fall von Inkompetenzkompensationskompetenz (ist die deutsche Sprache nicht herrlich?), der Fähigkeit, trotz vorhandener Unfähigkeit den Anschein von Fähigkeit zu erwecken und Aufwand zu simulieren, während das Hirn im Leerlauf läuft. Früher, als die Klasse für die umsichtige Lehrkraft noch ein offenes Buch war (Luca guckt nur aus dem Fenster, Sofia hat das falsche Buch auf dem Tisch und Jannes führt offensichtlich ein Fachgespräch über Pokemonkarten), hatte man es schwer, die eigene Unfähigkeit vor ihr zu verheimlichen. Geradezu lächerlich wirken die Strategien aus dieser Zeit: Wildes Umherblättern im Buch (Nein, Bruchrechnung machen wir gerade gar nicht!) oder sehr bedachtsames Beschriften des Arbeitsblatts. Das war’s, mehr geht nicht. Bei mündlicher Ansprache eventuell noch hastig zugeflüsterte Stichworte vom Sitznachbarn, aber man müsste schon blind und taub sein, um das nicht mitzubekommen.

Welche Welten eröffnen sich aber nun den Endbenutzer*innen digitaler Hilfsmittel!

Da wird der weiße Zauberstift geschwungen und Überschriften aufs nicht vorhandene Papier gezaubert, dass es eine wahre Freude ist: liebevolles Handlettering trifft auf stilsichere Sans Serif und der emulierte Textmarker rahmt das Kunstwerk pastell-orange ein. Dafür kann man gerne mal eine Viertelstunde investieren und dann wird auch schon verglichen, ohne dass man sich unnötig intensiv mit Inhalten herumplagen müsste. Aber das ist nur das erste Level.

Wer einen profunderen Anschein erwecken will, trainiert sich das Speedgoogeln an – aber bitte blind: Der Blick hängt an den Lippen der Lehrkraft, die Finger liefern dem allwissenden Kontinuum derweil die Eingabe – dann, nur ein kurzes Zucken der Pupille später, liegt die Antwort vor. Da muss dann aber auch das Mienenspiel sitzen, denn schon die kleinste Nachfrage der lehrenden Instanz kann das Kartenhaus des Betrugs zum Einsturz bringen.

Vermeintlich leichter haben es diejenigen, die im Fremdsprachenunterricht sitzen, können sie doch aus einem ganzen Arsenal von Tools schöpfen, wobei: Der Googleübersetzer verliert zwar allmählich das Ungelenke, hat aber im Zweifelsfall nie die passende Wortbedeutung parat. Und ganz und gar gewarnt werden muss vor Freizeitübersetzern, die sich die Übertragung der alten Klassiker ins Deutsche nebst metrischer Anpassung vorgenommen haben und deren Werke zwar anmutig zu lesen, dafür aber meilenweit von der wörtlichen Version entfernt sind. Das als sein eigenes Werk auszugeben erfordert außerordentliche Cojones, aber auch hier sind die meisten schon zu Beginn des unweigerlich folgenden Kreuzverhörs mit ihrem Latein im wahrsten Sinne des Wortes am Ende.

Also gleich groß denken: Die Abgebrühtesten der digitalen Fälschergilde haben gleich jegliche Denkarbeit an den Endboss jeder Lehrkraft, das Superhirn ChatGPT outgesourct, dem wirklich auf jede Frage etwas einfällt und das sich dann konsequenterweise den Bildschirm mit Candy Crush teilen muss, denn irgendwas muss man ja schließlich auch neunzig Minuten lang machen. Der Schülerkörper ist dann eben nur noch für den Output zuständig.

Leider – oder zum Glück – beherrscht der schlaue Chatbot aber noch nicht (Stand: Sommer 2023) eben jene wichtige oben genannte Kompetenz, er warnt also nicht, wenn der unwissende Schüler gerade im Begriff ist, sich mit seiner Hilfe in ein Fettnäpfchen zu stürzen, das eine Kleinstadt satt machen könnte. So geschehen bei einer ganz sicher selbständig angefertigten Präsentation, deren Referent arglos vorliest (sic!): „Gerne stelle ich dir einige Informationen zum ersten Weltkrieg zusammen…!“ Autsch.

Dann doch lieber ein ehrliches „Weiß ich nicht“. Selbsterkenntnis tut weh, ist aber heilsam.