Bei uns wird auf dem Platz zu wenig gesprochen.

Das könnte an der Kommunikation liegen.

- Erich Ribbeck

Schweigen ist prinzipiell gut. Es gibt viele Situationen, in denen ich ein gutes, trockenes Schweigen einem sinnlosen Gebrabbel vorziehe. Es gibt dieses „Jeder-ist-gerade-in seinem-Kopf-unterwegs“-Schweigen. Gut so, Reisende soll man nicht aufhalten. Schweigen, verbunden mit Nachdenken ohne Medienkonsum. Herrlich! Dann ist da noch das „Jedes-Wort-würde-die-Situation-weniger-würdevoll-machen“-Schweigen. Oft nicht so schön, aber absolut akzeptiert. Und auch das „Wir-wissen-alle-worum-es-gerade-geht-aber-wir-brauchen-keine-Worte-dafür“-Schweigen kann mehr Gemeinschaft ausstrahlen als manche wortreich geführte Debatte.

Und dann gibt es beklemmendes Schweigen. Schweigen nach unangenehmen Wahrheiten, Schweigen als Unbeteiligter bei einem Konflikt, Schweigen als Zeichen von Ignoranz. Aber kaum ein Schweigen ist so schlimm wie Mamihlapinatapai, es ist die Art von Stille, die Referendare an ihrer Berufswahl zweifeln und auch alte Hasen immer noch genervt ausatmen lässt. Am besten veranschaulicht an folgender Szene:

Lehrer (betritt gut gelaunt den Klassenraum und schwingt die Tasche in einer fließenden Bewegung über die Schulter links neben das Pult): „Hi, Fans!“

Schüler*innen: „…“

Lehrer (scrollt auf dem iPad herum): „Soooo, da hat sich ja einiges angesammelt, was wir noch besprechen müssen, nich wahr!“

Schüler*innen: „…“

Lehrer: „Okay, Kaltstart ist immer schwierig. Dann hätte ich gerne eine Kurzzusammenfassung der Erkenntnisse der letzten Stunde, damit der Anschluss leichter fällt.“

Schüler*innen: „…“

Lehrer: „Achso, offenbar wissen alle schon, worum es geht, dann starten wir gleich mit Aufgabe 1a). Wer würde denn mal…?“

Schüler*innen: „…“

Wir verlassen die Szene aus Pietätsgründen an dieser Stelle, aber es liegen Wörter wie „Leute“, „Stillarbeit“ und möglicherweise sogar „Halbjahresnoten“ in der Luft. Und es könnte auch jemand wahnsinnig oder zumindest sehr wütend werden. Mamihlapinatapai.

Was sich wie ein Fluch anhört und anfühlt, ist in Wahrheit ein Ausdruck des Volks der Yaghan in Feuerland, Argentinien*. Es bezeichnet in etwa den wortlosen Blick, den sich zwei Menschen zuwerfen, die beide möchten, dass etwas getan wird, aber von denen keiner willens ist, es zu tun. Funktioniert übrigens auch mit mehr als zwei Personen, denn je mehr potentielle Missionserfüller anwesend sind, umso geringer ist der Druck auf den Einzelnen. Die Sozialpsychologie kennt das Phänomen als Verantwortungsdiffusion – es sind genügend kompetente Personen im Raum, um eine Aufgabe zu lösen, aber es rührt sich niemand. Kennt man auch aus dem Lehrerzimmer, wenn es an der Tür klopft. Eine Stufe höher, im mathematischen Zweig der Spieltheorie, heißt das Ganze dann Freiwilligendilemma: Die ganze Gruppe profitiert, sobald ein Spieler einen Einsatz aufbringt. Heißt bei uns: Einer oder eine erbarmt sich irgendwann, etwas zu sagen und alle haben den gemeinsamen Nutzen, dass die Lehrkraft sie nicht mehr wie ein Geier beobachtet. Im Unterschied zur Spielsituation ist hier jedoch der individuelle Gewinn des einen Schülers oder der einen Schülerin höher und nicht niedriger als der der übrigen. Das wird oft nicht bedacht.

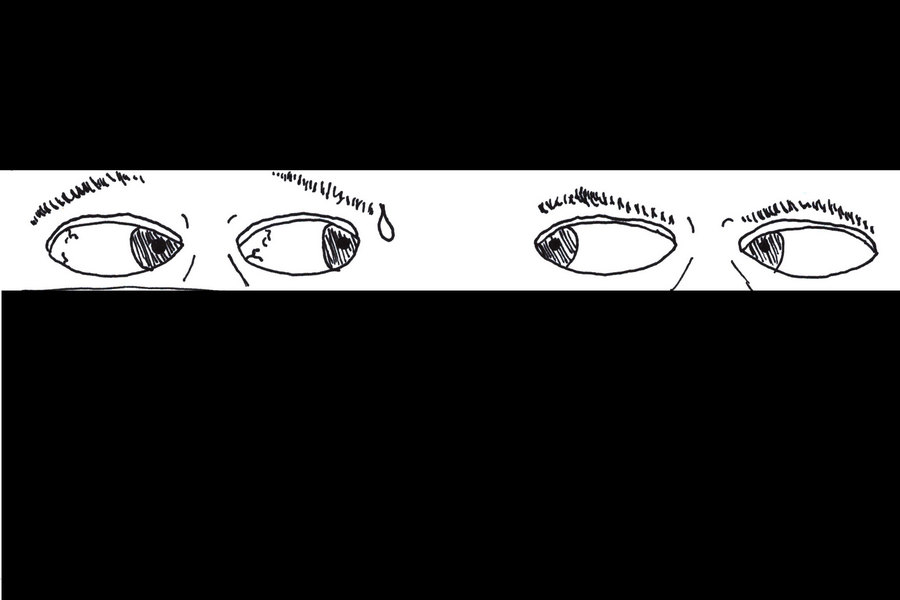

Im Verhalten gibt es allerdings große Unterschiede. Maik zum Beispiel hat den Blick „ohne meinen Anwalt sag ich hier gar nichts“ und die passende Körpersprache dazu. Sandra hingegen scheint genau wie der Lehrkraft die Stille fast körperliche Schmerzen zu verursachen. In ihrem Gesicht spiegelt sich der innere Konflikt: Einerseits will sie sich ums Verrecken nicht exponieren, andererseits erträgt sie es nicht, wie man den armen Kerl da vorne gerade auflaufen lässt. Denn der ist völlig fertig, weil er das Interesse seiner Klasse am Fach und am Thema oder zumindest am Sammeln mündlicher Beteiligungspunkte völlig überschätzt hat: Wollen sie nicht? Können sie nicht? Sind sie überhaupt da? Will ich überhaupt noch?

Zum Glück gibt es einige Exit-Strategien, falls Sandra nicht zusammenbricht und sich ein Herz fasst: Nicht zu empfehlen ist erstmal die (wortwörtliche) Reaktion eines Chemielehrers aus einer Folge „Unser Lehrer Doktor Specht“ aus der ZDF-Vorabendhölle von früher, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Da die komplette Klasse sich schweigend auf ihren Drehstühlen von ihm abwendet, stellt er vor Wut Chlorgas her. Großes Drama, Evakuierung, Finale.

Nicht viel besser, wenn auch gesundheitsschonender ist das kognitive Schiffeversenken, also auf gut Glück irgendjemanden drannehmen. Eine Musiklehrerin von mir hat das früher perfektioniert und ganze Sitzreihen mit nur einer einzigen Frage versenkt. Humaner und erfolgversprechender sind Methoden wie „Murmelgruppe“ (was zugegeben sehr nach Kindergarten klingt) oder „Think-Pair-Share“ – erstmal auftauen und reden lassen, ein Blick in die Aufzeichnungen, dann sinkt die Hemmschwelle schnell. Genauso schnell übrigens wie nach dem ersten Beitrag. Wenn der kommunikative Korken erstmal aus der Flasche ist, sprudelt es oft nur so vor Wortbeiträgen. Und wenn doch nicht? Ganz klar: Halbstündiger Strafaufsatz über das Wort Mamihlapinatapai.

* Der es immerhin ins Guinnessbuch der Rekorde als prägnantester Ausdruck der Welt geschafft hat.