Es ist diese eine Situation, die Schülerinnen und Schüler an die Grenze führt: Allein vor mehreren Zuschauer*innen zu stehen und gezwungen zu sein, sein Wissen und seine Fähigkeiten zu präsentieren und spontan auf Fragen zu antworten. Das ganze Schülerleben komprimiert unter dem Brennglas. Zwanzig Minuten, hic Rhodus, hic salta! Hopp oder top, und bitte! Willkommen zur mündlichen Prüfung. Nehme

Es ist diese eine Situation, die Schülerinnen und Schüler an die Grenze führt: Allein vor mehreren Zuschauer*innen zu stehen und gezwungen zu sein, sein Wissen und seine Fähigkeiten zu präsentieren und spontan auf Fragen zu antworten. Das ganze Schülerleben komprimiert unter dem Brennglas. Zwanzig Minuten, hic Rhodus, hic salta! Hopp oder top, und bitte! Willkommen zur mündlichen Prüfung. Nehmen Sie Platz und beachten Sie das nette Ambiente, das wir geschaffen haben, um darüber hinwegzutäuschen, dass es hier gleich um knallharte Fakten und Beurteilungen gehen wird.

Das Kolloquium, wie die mündliche Prüfung in ihrer humanistischen Urform heißt, ist eigentlich ein fachwissenschaftliches Gespräch unter Gleichgestellten, wandelte sich dann aber zu einem eigenen Prüfungsformat, das heutzutage in jeder Schule, jeder Berufsausbildung und jedem Studium seinen Platz hat. Und nein, auch wenn es häufig suggeriert wird, hier treffen sich keine Gleichgestellten zu einem lockeren Plausch – hier legt jemand einen fachlichen Offenbarungseid ab. Was aus organisatorischer Sicht durchaus sinnvoll ist: Innerhalb von zwanzig Minuten ist der Prüfende über den Bildungsstand des Geprüften voll im Bilde – eine Klausur muss erst aufwändig ausformuliert und dann gelesen und begutachtet werden. Außerdem wird der Prüfling durch die kurze Zeitdauer gezwungen, schnell zum Wesentlichen zu kommen. Kein Geschwafel, kein Lavieren, keine unnötigen Wiederholungen.

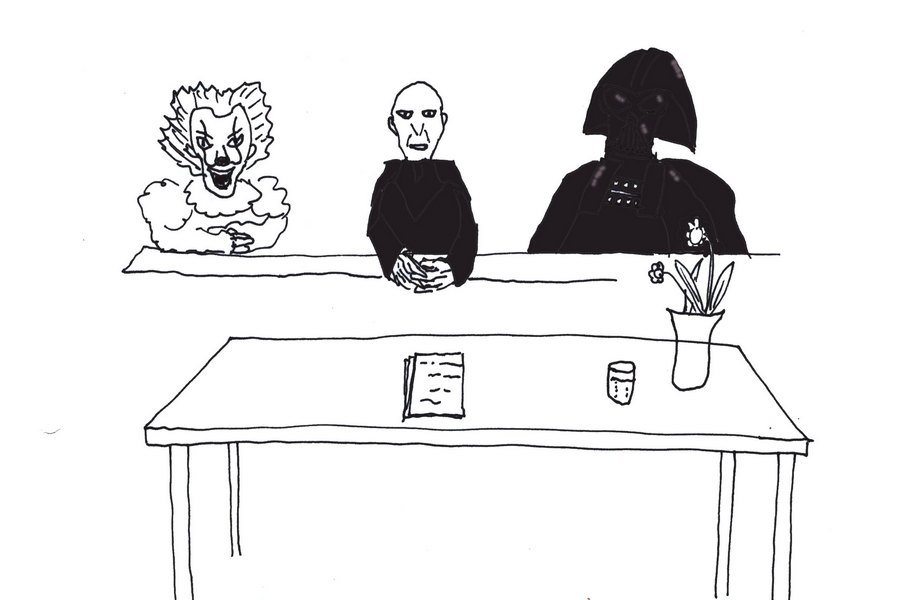

Für viele Schüler*innen ist aber gerade das der absolute Horror. Jigsaw und Pennywise können einpacken.

Schon der Wechsel vom Vorbereitungs- in den Prüfungsraum fühlt sich an wie der Gang zum Schafott, von dem, was danach kommt, ganz zu schweigen. Wo man im normalen Unterrichtsgespräch schnell wieder in der Masse untertauchen oder bei auftretenden Wissenslücken von einem hilfreichen Mitschüler abgelöst werden kann, ist man in der Prüfung komplett ausgeliefert wie die Gazelle dem Löwen.

Und hier lassen sich verschiedene Charaktere beobachten: Wirklich bemitleidenswert sind die armen Kreaturen, die schon unter Heulen und Zähneklappern den Raum betreten, Adrenalin auf hundertachtzig, und zu kaum einer verständlichen Äußerung in der Lage sind. Dann die etwas zu Lässigen, meistens männlichen Geschlechts, die sich offenbar gefragt haben, warum sie für eine zwanzigminütige Prüfung länger als zwanzig Minuten hätten lernen sollen und denen das dann plötzlich klar wird. Amüsant, aber anspruchsvoll zu prüfen sind die Dampfplauderer (und -innen), die getreu der Devise „Solange du redest, kann der Prüfer nichts fragen“ alles an Wissen ausspucken, was ihnen in den letzten dreizehn Jahren so untergekommen ist, auch wenn das meiste davon leider völlig an der Fragestellung vorbeigeht und der Prüfer irgendwann mit hektischen Gesten für den Abbruch sorgen muss.

Mindestens genauso anstrengend sind die Schmallippigen, die zwar fast alles wissen, es dem Prüfer aber nur scheibchenweise und auf häufige Nachfrage preisgeben, als seien sie bei Don Corleone zum Rapport. Faustregel: Wenn der Prüfer mehr redet als der Geprüfte, ist das nicht so gut.

Und dann gibt es manchmal diese Sternstunden der Pädagogik, in denen man miterleben darf, wie jemand über sich selbst hinauswächst: Solide Vorbereitung und fundierte Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, gepaart mit rhetorischer Finesse und argumentativer Stärke, steht der oder die Geprüfte wie ein Fels in der Brandung der Prüfungsfragen, lässt sich von keiner noch so weit hergeholten These aus der Bahn werfen, kann über den Tellerrand des doch arg begrenzten Prüfungsthemas hinausschauen und hat vielleicht sogar noch Zeit für einen Witz. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, die Prüfung mache ihm/ihr Spaß! Was, die Zeit ist schon um? Wir wollten doch noch über Kafkas Verhältnis zur Religion sprechen! Vielleicht ein andermal.

Oft genug weiß man als Prüfender im Vorfeld nicht, zu welcher Kategorie der Prüfling, den man betreut, gehört. Alles, was man tun kann, ist, schon im Unterricht für möglichst viele Anlässe zu sorgen, an denen sich die Schüler*innen den Prüfungshorror abtrainieren können. Und man kann gar nicht empathisch genug sein, um ihre Sorgen und Nöte zu verstehen. Was mich selbst angeht: Durch meine eigenen Erfahrungen im Staatsexamen mit mündlichen Prüfungen habe ich eine ziemliche Dosis solcher Empathie abbekommen – ich bin praktisch wie Obelix als Kind in den Empathietopf gefallen, das reicht fürs Leben. Also, wie schrieb schon Douglas Adams: Don’t panic!