Beim gemeinschaftlichen Paddeln am Großen Meer bleibt der Blick eines Achtklässlers an meinem knallroten T-Shirt hängen, das ich bei meiner einzigen Teilnahme am Emder Matjeslauf abgestaubt habe.

„Haben Sie beim Matjeslauf mitgemacht?“, fragt er.

Achtung, wir wechseln in den Zeitlupenmodus. Meine Erwiderung auf diese Frage in Gestalt elektrischer Impulse, die vom Sprachzentrum zum Artikulationsapparat unterwegs sind, müssen sich entscheiden: Biege ich rechts oder links ab? Dafür müssen zuerst ein paar Entscheidungsparameter abgeglichen werden: Mein Gegenüber ist ein Kandidat für lockere Sprüche, check. Mein Gegenüber hat mich im Unterricht schon des Öfteren zum Wahnsinn gebracht, check. Was noch? Los, entscheide dich, schnell! Okay, okay.

„Wie kommst du denn darauf?“, entfährt es mir. Das „darauf“ ist heftig betont.

Und im selben Moment erkenne ich, dass meine Ironie-Bombe nicht gezündet hat, denn ich ernte nur Stirnrunzeln und eine dahingestammelte Antwort: „Ich dachte…weil Sie doch das T-Shirt…“

Warum verwenden wir so gerne Ironie? Aus denselben Gründen wie andere Menschen: Erstens, um lustig rüberzukommen. Jeder lacht gerne über ironische Späße und die kosten weniger Gehirnenergie als unironische (Beleg bitte einfügen – kann das vielleicht mal jemand erforschen?). Aber auch das will gelernt sein.*

Zweitens, um soziale Connections aufzubauen. Denn wenn ich mit dir ironisch rede und davon ausgehe, dass du es durchblickst, sind wir beide für einen kurzen Moment Eingeweihte einer geheimen Sprache, was uns verbindet. Und andersherum ein zuverlässiger Gradmesser, wie wohlgelitten man bei der Schülerschaft ist.

Drittens, um mich zu schützen. Ein sarkastischer Spruch ist für alle Beteiligten oft leichter verdaulich als der verzweifelte Ausraster oder gar ein Heulkrampf nach der x-ten Unterrichtsstörung, Mitarbeitsverweigerung oder technischen Panne. Nicht schön und nicht für alle sofort verständlich, aber wirksam. Ihr merkt aber, dass wir uns hier so langsam auf abseitiges Terrain begeben. Denn es gibt ja auch noch viertens.

Der Einsatz als Waffe. Gehört weggeschlossen in den Giftschrank der Pädagogik oder zumindest hinter eine stabile Scheibe, die man nur im äußersten Notfall einschlägt. Denn im Umkehrschluss zu Punkt zwei gilt: Wenn ich mit dir ironisch rede und davon ausgehe, dass du es nicht durchblickst, dann erhebe ich mich über dich und spreche im Grunde mit mir selbst, schlimmstenfalls sogar mit anderen, die meine Ironie verstehen und darüber lachen. Du bist jedenfalls draußen. Das sitzt tiefer als jeder Anschiss.

Die Erziehungswissenschaft hat herausgefunden, dass sich das Verständnis von Ironie bei Kindern erst irgendwann im Grundschulalter zwischen 6 und 10 Jahren entwickelt, d.h. auch nicht jede/r Fünftklässler*in verfügt über einen funktionierenden Ironiedetektor. Besonders gefährlich ist es, wenn man als Lehrkraft nach absolviertem 10. Jahrgang wieder in Klasse 5 beginnt (Fachleute sprechen dabei vom „Sisyphus-Drop“) und der lockere, immer halbironische Umgang mit den Großen mühsam wieder ernsthafter und verbindlicher pädagogischer Ansprache weichen muss. Da spielen sich dann manchmal auch Szenen wie diese ab:

Gehetzt wendet sich der Schüler (einer unteren Klasse) an die Mittagsaufsicht, er habe seinen Essenschip vergessen, ob er den eben schnell von zu Hause holen könne. Der angesprochene Kollege antwortet mit Pokerface: „Das muss ja der Ausschuss für Ernährungsangelegenheiten klären und der tagt erst wieder im Januar.“ Einundzwanzig, zweiundzwanzig. Datenverarbeitung nicht möglich, starte neue Anfrage. Dann der Schüler wieder: „Und, darf ich?“

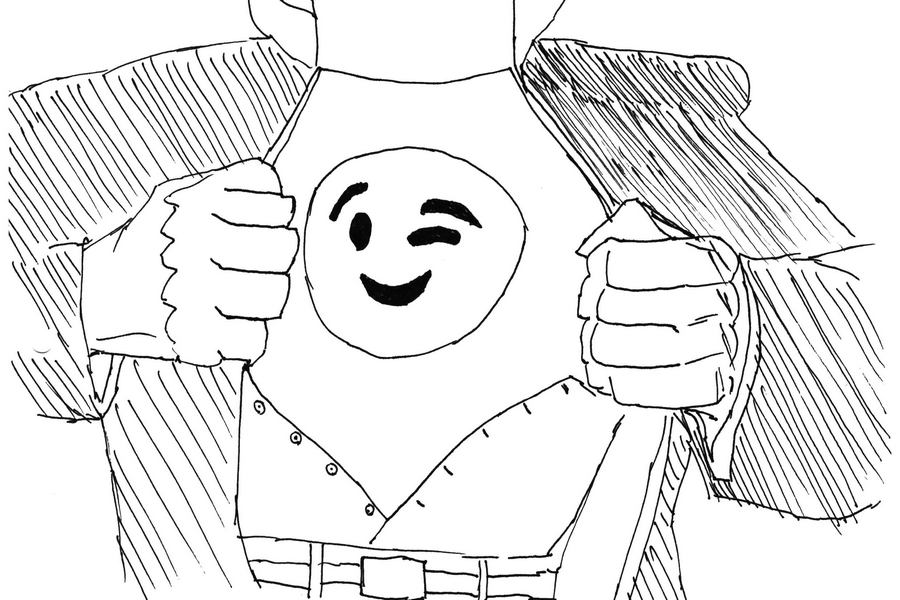

Dann vielleicht wenigstens ein kleiner Hinweis, ein Augenzwinkern für den in der Ironiewüste Verlorenen. So wie dieser hier: Dieser Schlusssatz, ich sage es rundheraus, ist ironisch gemeint.

* siehe auch Episode 36: „Das kann nicht mein Ernst sein!“